게임은 누구나 대중적으로 즐길 수 있는 문화 콘텐츠로 성장해 왔습니다. 게임이 우리 사회에서 보다 긍정적이고 유의미한 존재로 받아들여지기를 바라는 마음을 담아, 크래프톤은 게임 본연의 재미와, 게임과 사회 상호간의 영향력을 보다 깊게 이해하고자 합니다. 이를 위해, 연세대학교 커뮤니케이션대학원과 함께 게임 문화 연구에 대한 다양한 분야의 생각을 모아 연재 형식으로 전해드립니다.

[게임문화연구], 네 번째 편은 도시와 게임의 상호작용에 관한 김용찬 교수님의 글입니다.

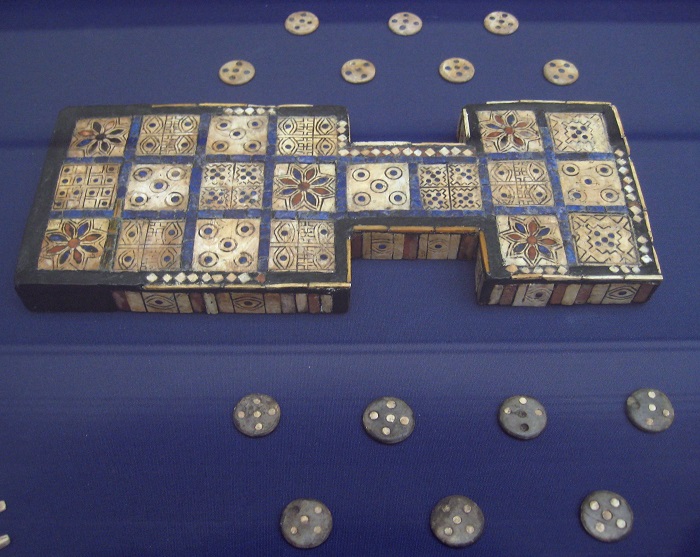

게임은 늘 도시의 일부였다. 도시 거주자들은 수 천 년 전부터 다양한 게임을 만들고 그것을 즐겼다. 고대로부터 도시의 아이들은 골목에서 깔깔대며 땅따먹기를 하고, 헉헉대며 술래잡기를 하고, 살금살금 숨박꼭질을 했다. 게임 속에서 아이들은 가상의 세계를 자기의 세계로 끌어들였다. 골목길 땅 바닥에 금을 그어 놓고 그곳을 자기 땅이라 했고, 남의 땅을 따먹는 게임을 했다. 물리적 땅에 금을 그으며 아이들은 가상의 영역을 물리적 세계에 접합시켰던 것이다. 이렇게 도시의 골목길엔 늘 나니아의 세계로 들어가는 옷장이 있었다. 지금으로부터 2500년 전 고대 바벨론 제국의 도시 우르에는 이미 2인용 보드게임이 존재했다. 보드 게임 역시 도시 거주자들이 현실 세계에 가상의 세계를 끌어들이는 도구였다.

이처럼 가상의 게임 세계는 지난 수 천 년 동안 도시 안 어딘가에 그 통로를 만들고 사람들을 기다렸다. 한국의 도시들도 마찬가지였다. 그 때에는 집 밖으로만 나가면 가상의 세계와 물리적 세계가 마치 미야자키 하야오의 세계 마냥 중첩되어 존재했다. <동물원>이 1993년에 ‘혜화동’을 부르면서 모든 것이 변하기 시작했다. 골목도 사라지고, 거기서 뛰놀던 아이들도 사라졌다.

도시의 골목에서 깔깔대고, 헉헉대고, 살금살금 걷던 아이들은 2020년 오늘 어디로 사라진 것일까? 세계화와 디지털 혁명, 신자본주의의 쓰나미가 휩쓸고 간 21세기 우리 도시에서 나니아의 옷장 역시 어디론가 사라졌다. 그 흔적만 남아 PC방, 게임몰, 누추한 골목의 게임 아케이드 주변에서 어른거릴 뿐이다.

그렇다고 해서 도시와 게임 간의 관계가 완전히 청산된 것은 아니다. 사실 어쩌면 그 둘이 만나는 방식만 바뀐 것일지도 모른다. 이 말이 맞다면, 아마도 그러한 변화는 가상의 세계가 물리적 세계를 방문하는 것(고대 도시인들도 경험했던 것!)과는 반대로, 물리적 도시가 가상 게임의 세계 안으로 처음 들어갔을 때 시작했을 것이다. 대표적인 예는 맥시스가 1989년 처음 발매한 ‘심시티’이다. 심시티에서 게임 플레이어는 도시의 시장이 되어 도시를 건설하고 유지하고, 관리한다. 린든 랩이 2003년 처음 출시한 온라인 가상환경 ‘세컨라이프’도 참여자를 가상의 세계로 보내 아바타를 입고 가상의 도시환경을 경험하게 한다. 가상 세계에서 참여자들은 현실에는 없는 허구의 시뮬레이션 도시 환경을 경험한다. 하지만 더 놀라운 경험은 게임 밖에 실제 존재하는 도시를 가상 세계에서 경험할 때이다. 로마를 한번도 가보지 못한 사람도 세컨라이프 안에 들어가 시뮬레이션된 로마의 거리를 걸을 수 있다. 그러다가 시스티나 성당을 발견하면 그 안으로 들어간다. 자신의 아바타를 날게 해서 천장까지 올라가 미켈란젤로의 천지창조를 바로 자기 눈 앞에서 볼 수 있다. 미켈란젤로의 세밀한 붓터치를 생생하게 느끼며 말이다. 현실의 도시를 가상의 세계에서 경험하는 것은 콘솔게임에서도 마찬가지다. 콘솔게임의 세계에서 가장 빈번하게 등장하는 도시는 로스앤젤레스다. 수많은 게임에서 LA가 등장한다. 가령 ‘GTA 5,’ ‘L.A. 느와르,’ ‘호텔 더스크: 룸215,’ ‘콜 오브 듀티’ 시리즈 (특히 ‘블랙 옵스2’와 ‘고스트’), ‘트루 크라임: 스트리츠 오브 LA’ 등에는 LA의 거리가 거의 현실 그대로 생생하게 펼쳐진다.

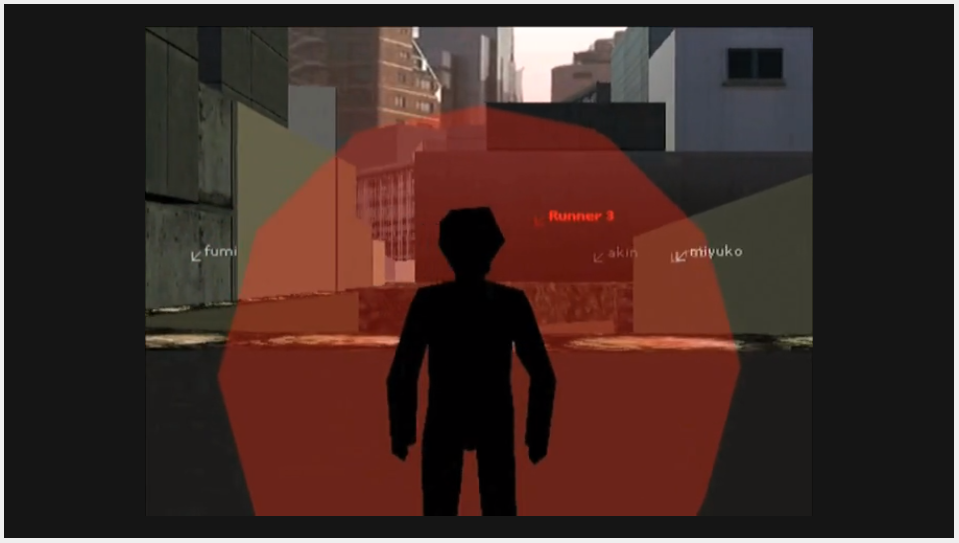

물리적 세계를 게임 안으로 들여보내는 것이 아니라, 게임의 세계를 물리적 세계로 끌어오는 것(아이들이 땅따먹기를 하며 하던 바로 그것이다)이 디지털 기술을 토대로 우리에게 다시 돌아왔다. 물론 전과는 다른 모습으로 말이다. 가장 대표적인 예는 물론 ‘포켓몬 고’이다. 포켓몬 고 이전에도 비슷한 시도들이 없었던 것은 아니다. 영국에 있는 ‘블라스트 띠어리(Blast Theory)’라는 인터랙티브 예술가 집단은 오래 전부터 도시에 게임을 접합시키는 작업을 했다. 대표적인 작품 중 하나는 2001년에 소개한 ‘지금 내가 보이나요 (Can You See Me Now?)’ 같은 게임이다. 이것은 온라인과 오프라인 게임을 합쳐 놓은 일종의 도시형 술래잡기 게임이다. 게임 참여자들 중 일부는 컴퓨터 스크린 앞에 앉아서 컴퓨터 시물레이션화된 도시를 바라보고, 다른 일부는 휴대용 컴퓨터, GPS 장치, 워키토키를 장착하고 도시 안 거리를 실제로 뛰어다닌다. 오프라인 거리에 있는 참여자들이 함께 협력해서 온라인 참여자들의 가상 아바타를 잡으면 게임이 끝난다. 고대 도시의 아이들로 하여금 가상세계의 개념을 어렴풋하게 접하게 했던 술래잡기와 땅따먹기 게임이 이제 디지털 기술과 접합한 것이다.

도시와 게임은 여전히 서로 관계하며, 서로 영향을 주고받는다. 도시는 게임 안으로 들어가고, 게임은 다시 도시로 돌아온다. 우리 도시의 정치, 경제, 사화, 문화의 상태는 우리가 사는 도시에서 게임이 어떤 대우를 받고 어떤 역할을 할지 결정한다. 동시에 게임은 우리의 도시를 우리가 경험하는 방식에 영향을 미친다. 도시가 게임 안으로 시뮬레이션되어 들어가고 게임이 도시의삶과 환경을 매개하고 확장한다. 이 둘의 절묘한 상호작용은 늘 흥미롭다. 그래서 새로운 질문들을 계속 만들어낸다. 가령 이런 질문이다. “그 둘이 어떻게 만나느냐에 따라 (혹은 그 둘이 만나는 방식을 어떻게 디자인 하느냐에 따라) 가상과 실재가 통합된 새로운 관점, 경험, 취향, 소속감, 관용, 공유 등을 촉진할 수 있을까?” Let’s Play.

김용찬 연세대학교 언론홍보영상학부 교수. 커뮤니케이션 사회학을 전공하며 뉴미디어 기술, 도시 커뮤니케이션, 커뮤니티, 위험사회, 헬스커뮤니케이션 등과 관련된 주제의 강의와 연구를 한다. 주요 저서로는 “The Communication Ecology in the 21st Century Urban Communities” (Peter Lang), “미디어와 공동체” (컬처룩) 등이 있다.